Artículo liberado del «Número 2 de PARA LA VOZ: El materialismo militante de Lenin e Iliénkov».

I. Introducción

En El Capital, Marx expone que la fuerza de trabajo no es una mercancía cualquiera. Su singularidad radica en su capacidad para crear nuevo valor, sosteniendo no solo las rentas de la clase obrera, sino también las de capitalistas y terratenientes. Más allá de generar bienes y servicios, la fuerza de trabajo produce relaciones interpersonales, instituciones, personas. En esencia, es el motor que permite a la sociedad no solo reproducirse, sino también reinventarse continuamente.

Sin embargo, bajo el sistema capitalista, la fuerza de trabajo está sometida a un constante proceso de alienación. Los trabajadores, en lugar de poder desplegar sus facultades creativas, técnicas y estéticas, son reducidos a tareas repetitivas y monótonas. Este proceso no solo separa al trabajador del producto de su labor, sino también su propia capacidad. La alienación es, en este sentido, una forma de mutilación de las capacidades del trabajador, que ve cómo sus habilidades se atrofian a medida que la tecnología avanza.

El impacto de esta alienación es social y personal al mismo tiempo: los trabajadores, que podrían ser agentes activos en la creación de nuevas relaciones y formas de vida, se convierten en engranajes dentro de una maquinaria que les es ajena. A medida que sus tareas se vuelven más especializadas y menos significativas, su capacidad para dirigir su trabajo se desvanece. En este contexto, la fuerza de trabajo se convierte en un mecanismo sometido a las exigencias de la producción capitalista y reproduce las relaciones sociales que la someten Esto plantea una pregunta crucial: ¿por qué los trabajadores no se rebelan ante esta situación? ¿Por qué aceptan ciertos argumentos de manera casi «natural»?

Una de las razones fundamentales podría radicar en las metáforas contemporáneas que utilizamos para describir la mente y el cuerpo. Metáforas como aquella que comparan la mente con un ordenador o el cuerpo con una máquina no son meramente ilustrativas; tienen una función ideológica potente. Estas imágenes reducen a los seres humanos a simples recursos productivos, reforzando la idea de que su valor se mide exclusivamente por su capacidad para generar plusvalía.

Con la llegada de la inteligencia artificial, estas metáforas han adquirido una nueva relevancia. En lugar de ver al ser humano como un agente activo capaz de transformar el mundo, las metáforas mecanicistas lo presentan como un ser limitado a la lógica de la alta eficiencia. Así, estas metáforas no solo naturalizan la alienación, sino que también justifican la cosificación del trabajador, quien es reducido a un simple instrumento al servicio del capital. La alienación no es solo una consecuencia del proceso productivo; es también un producto cultural, reforzado por las tecnologías y las imágenes que rigen nuestra concepción de la mente y el cuerpo.

En este artículo lanzaré algunas ideas sobre cómo las metáforas sobre la mente han evolucionado a lo largo de la historia, desde las representaciones más clásicas hasta la metáfora del ordenador en la era digital, destacando su función ideológica en la consolidación de la alienación y la explotación dentro del sistema capitalista y principalmente en el contexto de la historia occidental. A continuación, reflexionaré sobre cómo estas metáforas contemporáneas han podido influir tanto en la ciencia como en la cultura popular, sirviendo de herramientas para naturalizar y justificar la cosificación del ser humano, reduciéndolo a un simple recurso productivo. Finalmente, replantearé la metáfora de la mente, alejándola de la visión mecanicista y aproximándola a una fantasía especulativa: la de la mente musical.

II. La evolución de las metáforas sobre la mente

A lo largo de la historia, se han utilizado innumerables metáforas para describir los distintos momentos del pensamiento: la percepción, el razonamiento, la memoria o el propio cuerpo. Para explorar estas metáforas, me parece interesante partir del enfoque que ofrece Douwe Draaisma en su libro Metaphors of Memory: A History of Ideas about the Mind (2000). Draaisma otorga un papel central a la memoria, lo cual resulta especialmente relevante si consideramos cómo la acumulación de conocimiento en la historia humana no depende solo de nuestra capacidad personal para recordar, sino también de la manera en que conservamos objetos en los que se plasman ideas y registros a lo largo del tiempo. Esta memoria colectiva se refleja en cosas cotidianas como álbumes de fotos familiares, cartas antiguas o recetas transmitidas de generación en generación. De la misma manera que dependemos de la vista para movernos por el mundo –como cuando recordamos visualmente la disposición de una habitación o el camino al colegio, por ejemplo–, dependemos de la memoria, en su sentido amplio, para construir y transmitir el conocimiento. Esta acumulación histórica, material e ideal (en el sentido que veremos más adelante) es la principal causa del conocimiento disponible hoy en día y, al mismo tiempo, de sus consecuencias: altos niveles de producción, especialización de la técnica, complejidad de las artes, e incluso normas de convivencia o cuidados.

Sin embargo, este recorrido no puede limitarse solo a la memoria. A lo largo del texto, pasaré de metáforas más específicas sobre la memoria, como las de Platón y Aristóteles, a metáforas más generales que abordan la mente y el cuerpo en su totalidad. Lo que busco no es ofrecer una revisión exhaustiva, sino un recorrido selectivo que sirva para proponer una idea central: las metáforas que utilizamos para describir la mente y sus distintos momentos son una consecuencia directa del contexto histórico y de las condiciones materiales de cada época.

a. Platón, Aristóteles y una tablilla de cera

En el Teeteto (ca. 369 a. C.), Platón utiliza la metáfora de la mente como una tablilla de cera para explicar la memoria. Según esta analogía, las percepciones sensoriales se imprimen en la mente de manera similar a como un sello deja su marca en la cera: «Supón […] unos bloques de cera en nuestras almas, capaces de recibir impresiones» (191). Este acto de impresión es esencialmente pasivo; la mente simplemente recibe y retiene las impresiones sin intervención activa del sujeto. La memoria, en este sentido, es un espacio donde las experiencias se graban y pueden deformarse con el tiempo, dependiendo de la calidad del material.

Aristóteles, en su obra De Memoria (ca. 350 a. C.), propone que, cuando percibimos algo, se crea en la mente una imagen o «fantasma» que representa esa experiencia sensorial, conocida como «trazo mnémico» (mnēmē). Este trazo no es simplemente una impresión estática, sino una marca viva que puede ser evocada y transformada por el intelecto. Así, el acto de recordar no es un simple retorno a una experiencia pasada, sino un proceso activo donde la mente manipula esa huella según las necesidades o intereses del momento. El trazo mnémico actúa como un puente entre la percepción original y el acto de rememoración, variando en intensidad según factores como el tiempo o la frecuencia con que es recordado.

Las metáforas sobre la mente en la Grecia clásica están estrechamente vinculadas al contexto material y productivo de su tiempo. A pesar de la existencia de capital comercial en esta sociedad, el modo de producción esclavista y el predominio del trabajo artesanal, comunes en la época, no requerían técnicas avanzadas de producción. La economía griega, aunque activa en el comercio, no dependía de maquinaria o tecnologías sofisticadas para fabricar productos, ya que estos se creaban y modificaban manualmente. La dualidad entre el comercio activo y la producción artesanal modeló una concepción de la memoria y la mente como algo flexible, transformable y dependiente de las impresiones.

Las tablillas de cera fueron tan útiles que los romanos también adoptaron su uso para contratos y cuentas, reflejando una visión de la memoria como algo temporal y modificable, que podía revisarse constantemente. Este mismo principio se aplicaba en contextos religiosos, como los Misterios de Eleusis, donde las tablillas simbolizaban revelaciones divinas que, al igual que las marcas en la cera, podían actualizarse o cambiar según la evolución espiritual. Al ser soportes de escritura portátiles y reutilizables, permitían inscribir y borrar textos con facilidad mediante un estilete que tenía una punta para escribir y un extremo plano para borrar. Con estos materiales disponibles, era común que la memoria también se concibiera como algo maleable. Además, la calidad de las tablillas variaba según los materiales utilizados: algunas eran más finas y duraderas, mientras que otras eran de menor calidad. Esta diferencia en los materiales podría haber contribuido a naturalizar las jerarquías sociales de la época, reflejando la idea de que, al igual que las tablillas, las personas (esclavos y esclavistas) eran inherentemente diferentes en cuanto a su valor y función. Sin embargo, esta es una hipótesis que no desarrollaré en profundidad aquí.

Este análisis nos invita a considerar que las representaciones filosóficas de la mente y la memoria están históricamente situadas. En otros contextos históricos a los ya considerados, como en sociedades que dependían más de la tradición oral o utilizaban otros soportes de escritura, se habrían desarrollado metáforas distintas para entender la mente y la memoria, influenciadas por sus propios contextos socioeconómicos. Es esencial tener en cuenta esta dimensión al aproximarnos a las metáforas de la mente considerando cómo las condiciones materiales, socioeconómicas e históricas influyen en la formación y aplicación de nuestros modelos cognitivos.

b. Salto en el tiempo: La mente y la memoria en el capital

Con la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en el siglo XV, se produjo un cambio fundamental en la manera de acumular y difundir el conocimiento. Antes, los libros se copiaban a mano, lo que hacía el proceso lento y costoso. La imprenta de tipos móviles permitió la reproducción masiva de libros de forma más rápida y económica, estableciendo un sistema de producción más eficiente que revolucionó la transmisión del conocimiento. Este avance técnico también transformó la forma en que se concebía la memoria. Lo que antes era un proceso flexible y dinámico, vinculado a la oralidad y la experiencia, empezó a percibirse como algo más fijo y estructurado, similar a la organización de los libros impresos. La memoria se veía cada vez más como un almacén o una estantería, organizados en diferentes secciones sustituyendo de esta manera la fluidez de la transmisión oral por la rigidez de la palabra escrita. Este cambio se vió impulsado tanto por el desarrollo tecnológico como por las nuevas relaciones de producción que surgieron con el aumento que se dió en la extracción de capital.

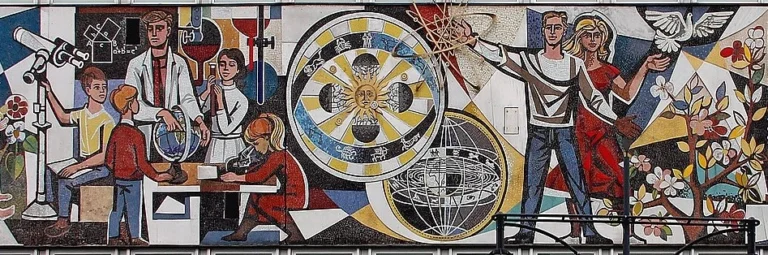

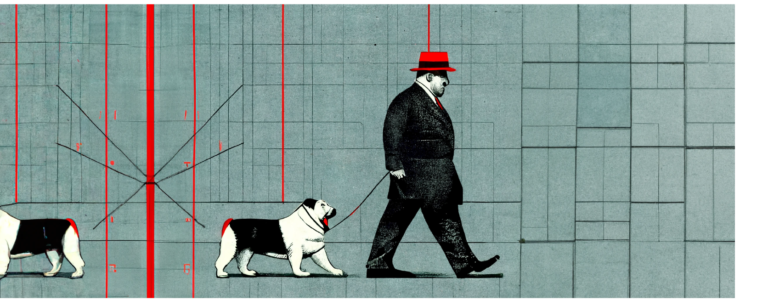

Durante la revolución industrial, la metáfora de la mente-máquina se consolidó. El auge de las máquinas de vapor fortaleció esta visión mecanicista del ser humano: el cuerpo humano se alimenta de pan, y el cuerpo mecánico de carbón, el cuerpo humano trabaja y produce, el cuerpo de la máquina también. La carne y los huesos que constituyen el cuerpo del trabajador moderno –el proletario– se distinguen del metal del cuerpo de la máquina, sin embargo, ambas clases de cuerpos en lo fundamental no se distinguen más que en el hecho de que el cuerpo humano permite realizar determinadas tareas a las que la máquina todavía no tiene acceso, y que el cuerpo de la máquina permite realizar tareas que, por su dureza o requerimientos técnicos, el cuerpo humano jamás podrá realizar. En este sentido, la mente del obrero sirve tan solo para guiar los trabajos mecánicos del obrero y, por esta razón, basta con imaginar que la mente funciona como los engranajes que guían el movimiento mecánico de la máquina. En este sentido, la metáfora de la mente ya no solo se limitaba a la idea de un depósito de información, como en la imprenta, sino que reflejaba una maquinaria cuyo propósito era aumentar la productividad en un sistema de explotación laboral. La eficiencia, el control y la productividad industrial se proyectaron sobre la comprensión de la mente humana, transformando la la idea del ser humano en algo optimizable, cosificando, transformándolo en mercancía.

El concepto del cuerpo como una máquina ajustable, probablemente originario de esta época, persiste de manera palpable en la cultura contemporánea (como también sucede con las demás metáforas), manifestándose en fenómenos como el biohacking y la obsesión por la auto-optimización. En el biohacking, se ve al cuerpo como un sistema de piezas que se pueden modificar o mejorar para lograr un mayor rendimiento. Esto incluye el uso de tecnología, suplementos y rutinas extremas para mejorar las capacidades físicas y cognitivas. Otro ejemplo claro de esta lógica es el creciente uso de dispositivos como los wearables, accesorios que miden el rendimiento físico en tiempo real y proporcionan datos para ajustar el comportamiento de manera más eficiente. Estos aparatos reflejan una visión en la que el cuerpo debe funcionar al máximo de sus capacidades, como si fuera un motor al que constantemente se le realizan ajustes para maximizar la productividad.

En el ámbito laboral, esta mentalidad se refleja en la grind culture, que promueve la idea de trabajar sin descanso y sacrificarse en nombre del éxito profesional. Esta cultura valora la productividad extrema y celebra el agotamiento como una señal de éxito. Las prácticas de auto-optimización proliferan en la cultura contemporánea, con técnicas como la administración del tiempo, dietas especializadas para mejorar la concentración y herramientas digitales que controlan el rendimiento personal. En casos más extremos, encontramos el dopaje tecnológico o el uso de nootrópicos, sustancias que buscan mejorar el rendimiento cerebral. Un ejemplo claro es el de Bryan Johnson, un empresario que, tras vender su empresa, ha comenzado un ambicioso proyecto para revertir su envejecimiento. Con la ayuda de un equipo médico, Johnson busca rejuvenecer su cuerpo reemplazando y optimizando partes deterioradas, tal como se ajustarían los componentes de una máquina, con el objetivo de reducir su edad biológica en un 25% para 2030.

c. La metáfora del ordenador

En la era digital, la metáfora dominante para entender la mente es la de un ordenador (o computadora), un sistema que procesa, almacena y transmite información en forma de bits. Esta idea se originó en los trabajos de Claude Shannon (1916-2001), padre de la teoría de la información, y Alan Turing (1912-1954), junto con pioneros de la cibernética como el soviético Víktor Glushkov (1923-1982). El conocido test de Turing, propuesto en su artículo de 1950, Computing Machinery and Intelligence, establece que si una máquina es capaz de mantener una conversación en la que sus respuestas sean indistinguibles de las de un ser humano, esa máquina podría considerarse inteligente. No obstante, reducir la inteligencia humana a una cuestión de respuestas correctas o de procesamiento eficiente subestima profundamente la complejidad de la mente humana.

El pensamiento humano no es un simple proceso lógico o computacional; es el resultado de un sujeto que participa activamente en su entorno, un proceso que emerge de su actividad práctica y de las posibilidades de acción que el entorno ofrece. En lugar de reducirse a reglas formales o codificadas, el pensamiento se configura a través de la interacción dinámica con el mundo, donde el sujeto crea sentido al involucrarse activamente en su realidad. Tal como las líneas clásicas del marxismo ya sugieren, la conciencia y el pensamiento no pueden entenderse aislados de las relaciones materiales y sociales, sino como parte de una actividad que transforma tanto al sujeto como al entorno.

Los grandes proyectos tecnológicos que intentan controlar o reproducir la mente han fracasado una y otra vez, lo que demuestra que aún estamos lejos de comprender plenamente tanto la complejidad del ser humano como las máquinas que creamos. El pensamiento humano no solo está enraizado en la participación activa en su entorno social y cultural, sino también en su forma biológica. Tanto la biología como la actividad práctica dentro de un contexto cultural son esenciales para configurar la conciencia y la subjetividad. Pensar que estos procesos pueden ser reducidos a un modelo computacional ignora la naturaleza integral del ser humano, que depende tanto de su cuerpo como de sus relaciones materiales y sociales. Las máquinas solo logran capturar aspectos aislados y descontextualizados de la realidad humana, pero no abarcan la totalidad de la interacción entre el cuerpo, la mente y el entorno. La metáfora del ordenador para la mente refuerza una lógica social donde lo medible se prioriza por encima de este tipo de relaciones. Este enfoque favorece la eficiencia sobre la creatividad, la intuición, la improvisación y las formas de pensamiento no formales. Al adoptar esta visión, nos alejamos de lo que Vygotski denomina los procesos superiores, que no solo surgen de la actividad intelectual aislada, sino de la interacción social, cultural y personal, que resultan esenciales para nuestro desarrollo como seres humanos.

Este es el punto crucial: las metáforas no son meras figuras de lenguaje; son formas ideales de relacionarnos con el mundo presentes en nuestra vida en forma de argumentos, rutinas, objetos. La metáfora del ordenador refleja un sistema socioeconómico que valora el rendimiento por encima del crecimiento integral del ser humano. Al reconocerlo podemos empezar a desafiar estas narrativas reduccionistas buscando alternativas que reflejen más fielmente la complejidad de la experiencia.

III. Metáforas contemporáneas y su influencia

En la actualidad, las metáforas contemporáneas sobre la mente se entretejen con la cultura popular y la ciencia ficción. Obras como ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? de Philip K. Dick y Neuromante de William Gibson han popularizado la idea de que la mente humana puede ser replicada o mejorada mediante la tecnología. Películas como Blade Runner, Matrix y Her han reforzado esta visión, presentando futuros donde la frontera entre lo humano y lo artificial se desdibuja. Figuras como Elon Musk, a través de su empresa Neuralink (valorada en varios miles de millones de dólares), se basan en las metáforas mecánicas del cerebro y buscan materializar estas ideas conectándolo directamente a la máquina. Este proyecto ha generado expectativas sobre ampliar las capacidades humanas y alcanzar el denominado Mind Uploading, es decir, la idea de que podemos transferir la mente a un soporte digital.

La metáfora del ordenador ha adoptado diversas formas a lo largo de los años, extendiéndose mucho más allá de la simple analogía con una máquina de procesamiento de información. Hoy en día, se ha dividido en enfoques como el del conexionismo, que concibe la mente como una red neuronal en la que las conexiones entre neuronas simulan el aprendizaje y el procesamiento de información. También se manifiesta en el modelo de código en la comunicación, que reduce las interacciones humanas a procesos de codificación y decodificación de información.

Todas estas metáforas, en última instancia, beben de una visión cartesiana, donde mente y cuerpo se separan, como si fuéramos una serie de partes funcionales desglosables. Este dualismo ha permitido que nos veamos como sistemas susceptibles de ser manipulados y optimizados por fuerzas externas, colocándonos en una posición de sujeto pasivo. En lugar de agentes autónomos, nos percibimos como máquinas que responden a estímulos y pueden ser controladas, lo que ha facilitado que estos modelos tecnológicos se integren en la vida diaria y en las narrativas sociales.

En su libro You Have Not Yet Heard Your Favorite Song, Glenn McDonald analiza cómo funciona el algoritmo de Spotify. Este algoritmo primero te solicita responder cuatro preguntas clave al crear una cuenta: tu país, género, edad y un aspecto relacionado con tus preferencias musicales (como géneros o artistas favoritos, probablemente). Estas preguntas pretenden funcionar como una herramienta para personalizar las recomendaciones musicales. La lógica es que, por pertenecer a un grupo específico de edad o región, te debería gustar un tipo de música concreto. Luego, Spotify registra cada clic que haces en la plataforma, en parte para mantener cierto control de los errores del programa y, por otra parte, para buscar la forma más efectiva de que consumas música.

Este enfoque, sin embargo, refuerza una vez más la primacía de la cuantificación sobre la cualificación. En lugar de explorar realmente los gustos individuales o abrir el camino a nuevas experiencias musicales, el sistema apuesta por una reproducción de la música más comercial, basándose en datos demográficos básicos y patrones de clics. Aquí es donde la metáfora del ordenador toma su nueva forma algorítmica: las personas son tratadas como datos procesables, donde la complejidad de sus gustos y su subjetividad quedan reducidas a respuestas automatizadas, ajustadas a patrones preestablecidos, insustanciales y dependientes de unos beneficios a corto plazo. Como dice Glenn en el libro mencionado más arriba, hay mucho más detrás del clic. En el clic no se ve que llevas puesta una camiseta de tu grupo favorito, que tiene algunas manchas de un concierto o que, en realidad, llevas ya 10 años con ella. Tampoco se ve que le hayas dado al play esa lista de lo-fi mientras te ponías a estudiar, o que simplemente te has dejado spotify en aleatorio toda la noche. Por el momento –y por suerte– no hay manera de mantener ese estado de vigilancia.

Pero este no es solo el caso de Spotify, estas dinámicas son tremendamente familiares. Piensa en cualquier red social: todas funcionan con una lógica similar, cada usuario es visto como un simple número, un dígito que contribuye a hacer ascender o descender las métricas de engagement (clics, visualizaciones, likes), un número que funciona mediante un perfil de consumidor, un perfil enfocado en aquello que a una versión insustancial de ti en teoría le gustaría comprar. Estas plataformas no nos ven como agentes activos que exploran contenido enriquecedor, sino como entidades pasivas cuya utilidad radica en clasificar rápidamente contenido para que sea promocionado o descartado. Se promociona el contenido que se puede reproducir, empaquetar y vender. El resultado es un ecosistema digital que favorece el consumo rápido y superficial, eliminando la posibilidad de una exploración profunda o trascendental. Esa parte de internet sigue existiendo, pero ahora hay que escarbar mucho más hondo para encontrarla. Aquí, el ser humano se convierte en un engranaje más dentro de la maquinaria digital, cuyo propósito no es expandir sus horizontes, sino perpetuar la lógica del algoritmo, priorizando la cantidad sobre la calidad. Este desarrollo no es accidental: refleja cómo las dinámicas del capital aprovechan estas metáforas para organizar a las personas y justificar la explotación en términos tecnológicos. Las distintas formas que ha tomado la metáfora del ordenador refuerzan esta versión mecánica de la existencia. Además, ninguna de estas metáforas desaparece por sí sola. Las dinámicas del capital tienen la capacidad de recontextualizarlas y adaptarlas del mismo modo que recontextualiza y adapta los antiguos sistemas de producción. Al ser conscientes de ellas, podemos resistir el impulso de instrumentalización, reconociendo cómo estas metáforas sirven al capital. Si las usamos, debemos hacerlo con cuidado, como herramientas críticas, reconociendo su historia y sus límites, y evitando que nos despojen de nuestra humanidad.

IV. Una especulación estética: la mente musical

Existen diversas formas de pensamiento, y no debemos limitar nuestra comprensión a un tipo de enfoque técnico-productivo que rechace el contenido que no se pueda modelizar. No nos equivoquemos, las metáforas desempeñan un papel crucial en nuestras vidas: nos ayudan a popularizar un problema, a entender dicho problema mientras nos aproximarnos a una solución y, especialmente, a explorar terrenos del conocimiento que todavía no han generado sus propios términos. Un claro ejemplo de esto lo ofrece Marx en El Capital, donde las metáforas y personificaciones no son simples adornos, sino herramientas esenciales para expresar una lógica social subyacente. Y es que así como desarrollamos una concepción materialista de la historia, también estamos en la obligación de crear nuestras propias metáforas. Por ello, propongo, a modo de especulación estética, la metáfora musical de la mente como un sustituto posible de las metáforas del ordenador como herramienta para comprender el pensamiento.

La metáfora musical de la mente que sugiero pretende romper con la visión instrumental que emana de la metáfora del ordenador. La idea es la de que el pensamiento no consiste en el resultado de procesos técnicos o algoritmos optimizados, sino una actividad creativa, práctica y situada históricamente. Esto lo hemos mencionado numerosas veces en la revista, pero por ahora permitidme asumirlo sin defenderlo más allá, ya habrá más espacio para elaborar nuevos argumentos en otra ocasión.

En el plano subpersonal, la mente musical representa un espacio de creatividad, un terreno fértil de improvisación, de expresión subjetiva que trasciende las limitaciones formales impuestas por las lógicas capitalistas. Aquí, la mente no opera como un procesador mecánico de información, sino como una composición viva, abierta a la variación, a la contingencia y a la creación colectiva. Una composición que, como resultado de la alienación, se va volviendo más y más gris, más y más triste. Una composición que se vuelve frenética, ardiente e intensamente viva cuando se escuchan rumores de una revolución.

La música opera como un sistema total en la que sus distintos elementos, sus agentes y características se integran sin necesidad de un control sistemático de sus partes (aunque, en ocasiones, también pueda utilizarse así), un sistema interrelacionado e interdependiente, en el que las partes funcionan de forma necesaria: dejaría de ser esa misma canción si quitamos cualquiera de sus estrofas, si la intentamos interpretar de nuevo. Al mismo tiempo, se genera una canción nueva cada vez que hacemos eso, cada vez que cogemos ese mismo sonido y lo utilizamos de forma distinta. Del mismo modo, la mente no es una máquina en la que cada parte puede ser sustituida por su versión mecánica. En su lugar, es una red de interacciones entre actores creativos y conscientes en los que cada ser aporta algo único, como un intérprete en una sinfonía colectiva, donde la creatividad y la colaboración son el fundamento de la producción humana. En esa sinfonía también hay espacio para otras especies que, aunque no hayan desarrollado una institución tan compleja y técnica como la música humana, han encontrado sus propias maneras de improvisar, componer y compartir melodías. Esta musicalidad se manifiesta en niveles personales, grupales y, en muchos casos, con un trasfondo cultural único, revelando la riqueza expresiva y comunicativa que es inherente a cada especie.

El acto musical, al igual que el pensamiento, no es simplemente una explosión espontánea ni una creación sin forma. Así como las composiciones musicales responden a reglas estéticas y sociales, el pensamiento también está enmarcado en estructuras que han sido moldeadas por el contexto sociohistórico. Es en este punto donde las ideas de Iliénkov resultan fundamentales: lo ideal no es una fantasía abstracta ni un producto aislado de la mente, sino un reflejo de las condiciones materiales. Del mismo modo que las notas de una partitura cobran sentido dentro de un marco específico, los significados se configuran en un contexto histórico que les otorga coherencia y dirección. Esto no implica que el ser humano sea un simple reproductor de esos significados; por el contrario, al igual que un músico que reinterpreta una pieza, interactuamos activamente con ellos, los transformamos de forma constante en nuestra actividad consciente.

La metáfora musical, por tanto, no solo nos ofrece una imagen de la mente como un proceso creativo personal y social al mismo tiempo, sino que también pone de relieve la naturaleza histórica y material de la subjetividad humana. La mente es un proceso que se despliega en el tiempo, que se ve condicionado por las formas de producción, por las relaciones sociales y por las estructuras de poder. En este sentido ofrece un marco que refleja una contradicción dialéctica: el pensamiento es, a la vez, espacio de resistencia creativa frente a las fuerzas alienantes del capital, pero también está embutido en las relaciones de producción que condicionan esta misma subjetividad. La mente no es solo un espacio interno de creación, sino un proceso activo de transformación, condicionado por y a la vez transformador de las relaciones sociales. En esta metáfora, la improvisación –esto es, el impulsarnos a ser creativos y buscar maneras de salir de los patrones establecidos– es otra forma de resistencia, de lucha, la capacidad humana para actuar y crear bajo condiciones opresivas, pero también un reflejo de la lucha constante por encontrar nuevos ritmos, nuevas formas de organización social que liberen a la subjetividad de las cadenas del capital.

En definitiva, la metáfora del ordenador encapsula la mente en una lógica productivista y mecanicista, mientras que la metáfora musical revela la mente como un espacio tanto de creación subpersonal como de lucha colectiva, arraigada en la historia y en la praxis social. La mente es, en esta metáfora, un campo de tensiones entre la alienación y la emancipación, entre la opresión de las estructuras capitalistas y la posibilidad de un pensamiento combativo, colectivo, situado. Es un recordatorio de que las metáforas dominantes –las que nos reducen a sujetos pasivos y superficiales– no desaparecerán, sino que reviven y convienen a los intereses de quienes desean perpetuar esas relaciones de explotación. Si entendemos las metáforas que usamos como parte de una estructura ideológica más amplia, podemos emplearlas de manera crítica y buscar alternativas que reflejen una forma de vida humana situada y colectiva.