Nos encontramos ante una época en la que el mundo se nos presenta de manera cada vez más hostil, y es que esta sensación generalizada tiene un fundamento objetivo. Desde el estallido de la pandemia —aunque no por causa de ella— el contexto internacional ha quedado marcado por una creciente inestabilidad económica y, consecuentemente, por un incremento en las tensiones imperialistas. La guerra en Ucrania continúa sin perspectivas de resolución, mientras que el pueblo palestino sufre una política de exterminio bajo la práctica indiferencia de los gobiernos de todo el planeta.

Este escenario es expresión de un mundo que se adentra, sin disimulo, en una nueva fase de confrontación entre potencias y bloques, donde los discursos militaristas ganan terreno y el ideal ilusorio de un futuro pacífico se desvanece en un horizonte cada vez más distante.

Como venimos señalando en editoriales anteriores, el rearme generalizado es hoy innegable. Las potencias —viejas y emergentes— multiplican sus presupuestos militares, justificándolo en nombre de la seguridad nacional o la defensa de la democracia. Sin embargo, lo que se perfila es un escenario prebélico donde las contradicciones entre las grandes potencias imperialistas se agudizan. Cabe destacar que estas tensiones no se dan solo entre bloques, como la creciente confrontación entre los BRICS y el eje EE. UU. y UE, sino también dentro de ellos: las fricciones entre Washington y Bruselas (por ejemplo, en torno a los aranceles) o los conflictos entre los propios Estados europeos son muestras de ello.

Por su parte, Gaza representa una de las pocas colonias que persisten en nuestro siglo XXI, como también ocurre con el Sáhara Occidental. El pueblo palestino libra una lucha de liberación nacional que, frente a la ocupación y la limpieza étnica, conserva plena legitimidad. Las propuestas que pretenden «resolver» el conflicto, especialmente aquellas impulsadas por Estados Unidos y sus aliados, apuntan a transformar Gaza en un nuevo espacio de valorización del capital occidental. Por eso la supervivencia del pueblo palestino y el fin de su exterminio solo puede garantizarse, a día de hoy, con la constitución de un Estado palestino independiente, libre de la injerencia extranjera y del yugo colonial.

Aunque Gaza se ha convertido —con razón— en un epicentro simbólico del horror imperialista, limitar nuestra mirada a los focos más visibles implica aceptar el marco que impone el aparato mediático. Hoy múltiples guerras escapan del alcance de este radar. En Sudán, dos facciones armadas disputan el control del Estado mientras las potencias extranjeras aseguran su acceso a minerales estratégicos. En Haití, bandas paramilitares y misiones extranjeras operan como instrumentos de apropiación y control, con la complicidad directa de Estados Unidos y Naciones Unidas. En el Sahel, el retiro de las fuerzas francesas ha dado paso a una reconfiguración del dominio imperialista, con Rusia, Turquía y China moviendo ficha sobre corredores comerciales y enclaves extractivos. En el Kurdistán, la guerra permanente contra el pueblo kurdo continúa en la forma de ocupación, represión y bombardeos sistemáticos por parte de Turquía. Y a todo esto se suman los conflictos por el litio en América Latina, la militarización del mar de China Meridional, y la violencia impuesta a los pueblos desplazados por megaproyectos en Centroamérica o por el colapso climático en el Cuerno de África.

Los análisis de Lenin sobre la naturaleza del imperialismo, sobre su tendencia a la reacción política, a la guerra y a la militarización de la vida social, mantienen una vigencia indiscutible. El capitalismo monopolista, dominante ya en todo el planeta, se enfrenta a sus propias leyes, que lo obligan a buscar nuevos nichos de mercado. Cuando estos no existen, debe crearlos, o bien desplazar a otros capitales con todos los medios a su alcance, incluidas las armas.

Esta crisis estructural también se refleja en el terreno de las ideas. Lukács ya analizó con profundidad la tendencia irracionalista del pensamiento burgués sobre las relaciones sociales imperialistas; tendencia que hoy cobra fuerza incluso en sus formas más vulgares a través del misticismo, la religión, las teorías conspirativas o las pseudociencias. El auge de la reacción, por tanto, no se da como contingencia, sino como tendencia objetiva del imperialismo, tal y como ya señaló Lenin; es la expresión ideológica de un orden social que se descompone y que busca refugio ante su propia impotencia.

Comprender nuestra época histórica exige profundidad y rigor, no para observar pasivamente cómo el mundo se precipita hacia la barbarie, sino para intervenir activamente en su transformación. La teoría emancipadora solo adquiere sentido si orienta la práctica militante, si sirve para organizar a la clase obrera y al pueblo en la lucha por el poder, por la superación de las relaciones de producción capitalistas que condenan a la humanidad a un suicidio colectivo. No sirve de nada pensar en otro futuro si no luchamos por hacerlo realidad.

Dedicamos así este número de Para la voz a profundizar en el análisis del imperialismo en nuestros días y de la conexión inherente del modo de producción capitalista con la guerra imperialista. De esta manera buscamos contribuir a definir algunas herramientas teóricas que hagan del internacionalismo no una consigna moral, sino una guía para la acción y un programa político para los trabajadores de todo el mundo.

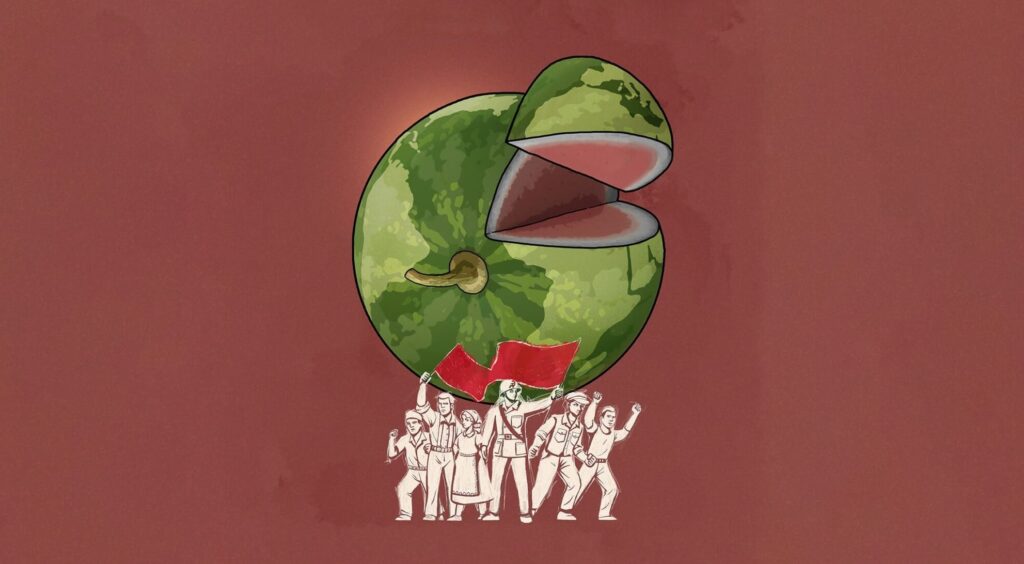

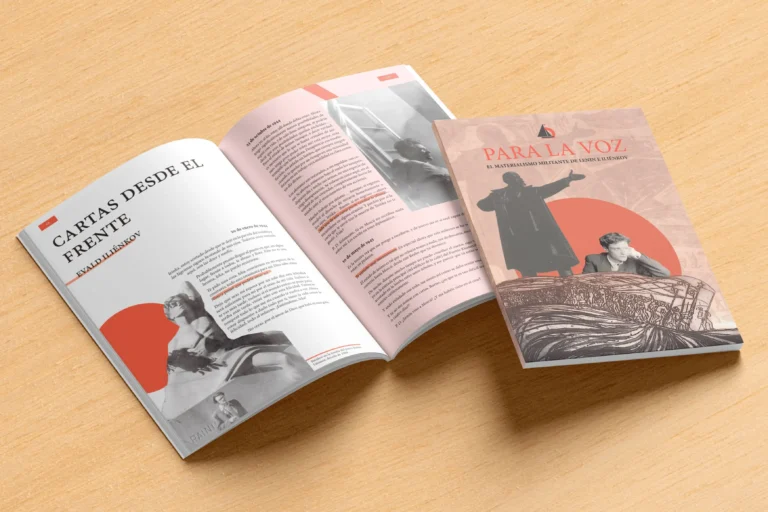

Como siempre, el aspecto estético es para nosotros de gran importancia, y hemos dedicado un esfuerzo especial en la elaboración de la cubierta de este número. Con Palestina como epicentro simbólico del horror imperialista, hemos querido representar en la portada la oposición obrera al reparto imperialista. En la contraportada, a la cual se llega a través de la teoría y práctica marxista, representadas por los contenidos de este número, encontramos un mundo inundado de banderas rojas, similar a la ilustración que Lea Grundig realizara para ilustrar una edición del Manifiesto Comunista.

En cuanto a los contenidos, empezamos con el artículo «Crítica de la economía política de la guerra: La producción material de la guerra según “El Capital” de Marx», que, partiendo de las leyes y tendencias del capital, analiza la necesidad de la guerra bajo el modo de producción capitalista. Se trata del artículo más largo de este número y, en cierta manera, uno de los más complejos. La decisión de ponerlo primero se debe, sin embargo, a que este artículo sienta las bases más generales y abstractas de la relación entre el modo de producción capitalista con la guerra moderna.

Incluimos el poema «Mi triste ciudad el día de la ocupación sionista» (1969) de Fadwa Tuqán, conocida popularmente como «la Poeta de Palestina». Nacida en 1917, Tuqán fue una de las primeras mujeres en publicar poesía en el mundo árabe, y reflejó en sus versos la lucha del pueblo palestino por su liberación.

Contamos con la colaboración de Ediciones Tinta Roja, que escribe un artículo titulado «Leer a Lenin en tiempos de guerra», donde presentan su reciente edición de Contra la guerra imperialista y reflexionan sobre la actitud de los bolcheviques ante la guerra.

También contamos con la colaboración de la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales, a quienes hemos entrevistado para conocer su labor en la actualidad y sus reflexiones en torno al papel histórico de las Brigadas Internacionales.

A modo de cierre de la entrevista, publicamos el discurso de despedida de Dolores Ibárruri, la Pasionaria, a las Brigadas Internacionales, «Hasta pronto, hermanos» (1938).

Seguimos con el artículo «Veinte segundos para matar: La IA y la guerra automatizada», en el que se analiza la estrecha vinculación del desarrollo de la inteligencia artificial con la industria militar.

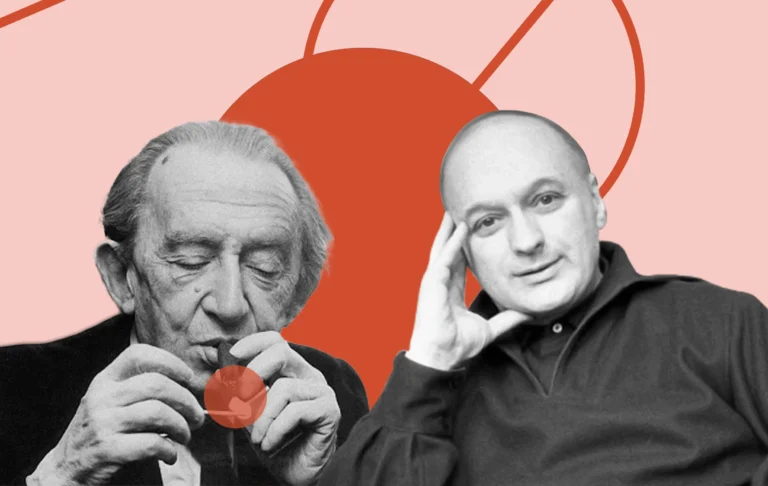

Por otra parte, para estudiar la vinculación de la literatura socialista con la guerra, incluimos el artículo «Guerra y literatura: el realismo socialista de Mijaíl Shólojov», que analiza la evolución literaria del autor y su recreación literaria de la guerra.

Para profundizar un poco más en esta cuestión, publicamos el artículo «El optimismo trágico en El Don apacible», que reseña la obra magna de Shólojov sobre el desarrollo de la Primera Guerra Mundial y la guerra civil en la región del Don.

Cerramos el número con unos fragmentos de la obra editada por Verso Libros, Lenin: Estudio sobre la coherencia de su pensamiento, de György Lukács, en el que estudia la teoría leninista del imperialismo y extrae conclusiones de gran relevancia.

Por último, editamos junto a este número un fragmento de «Lucharon por la patria», novela en la que Mijaíl Shólojov, escritor soviético reconocido internacionalmente, narra uno de los momentos más trágicos de la guerra: la retirada de las tropas soviéticas sobre el Don en el verano de 1942.

Con este número de PARA LA VOZ esperamos contribuir a la comprensión militante de nuestra compleja época histórica. Nos encontramos sin duda ante un punto de inflexión: las fuerzas del capital se preparan para un futuro incierto en el que la expansión desenfrenada —posibilitada por la caída del bloque socialista— ya no es posible. Mientras tanto, las incipientes fuerzas del trabajo buscan activamente la recomposición de su poder de clase, pero este proceso no está exento de discusiones, luchas y contradicciones que es necesario afrontar. En definitiva, el presente número se concibe como un punto de encuentro en el camino, donde reflexionar en torno a las tareas estratégicas que los trabajadores y pueblos del mundo tienen ante sí.